Luis Miguel Morales C.

Maravillados por los avances tecnológicos, hace diez años muchos ingenuos pensamos que el libro electrónico y las plataformas de películas y teleseries en internet serían fabulosas ventanas para ensanchar los horizontes culturales del público. Por desgracia, la mercadotecnia no tardó en desengañarnos. Las ventanas existen, pero el paisaje sigue siendo monótono y gris, porque la industria editorial y la del espectáculo, para reducir costos operativos, excluyen de sus catálogos los productos que a su juicio no reúnen suficiente atractivo para saltar fronteras nacionales, en vez de permitir que el público de cada país decida si le interesan o no. La calidad artística o artesanal cuenta poco en esos criterios de selección: más bien puede redundar en contra de un libro o de una película que los mercadólogos consideren localista. Confinadas arbitrariamente a las culturas nacionales que la revolución cibernética debería entrelazar, muchas obras valiosas no pueden ser vistas ni leídas en el resto del mundo, pues así lo ha decidido una obtusa maquinaria de predicción del gusto masivo.

La diversidad en la oferta de plataformas como Netflix o Amazon es un espejismo, en primer lugar, porque los cartabones comerciales la uniforman hasta el hartazgo. Como antes ocurrió en la televisión abierta y en los canales por cable, las fórmulas de éxito asegurado encajonan las tramas en una tediosa rutina donde predominan los vuelcos dramáticos predecibles. Atrás quedó la edad de oro de las teleseries, cuando los guionistas de la cadena HBO gozaron de plena libertad para construir personajes complejos, eludir clichés y romper incluso con la sacrosanta regla del suspenso al final del capítulo. Los Soprano, Mad men y The wire no iban dirigidas a la masa, sino al individuo: una diferencia fundamental en materia de seducción cinematográfica o literaria.

Por desgracia, en la época del streaming, la inmensa mayoría de los productores han renunciado al ideal de conciliar el éxito con la calidad artística. Para colmo, el carácter multinacional de las plataformas tampoco propicia el diálogo entre culturas. Quien haya visto Netflix en cualquier país del primer mundo habrá notado que su catálogo es mucho más rico y variado que en México. A nosotros nos recetan, sobre todo, teleseries yanquis de ínfima clase, sin darnos la oportunidad de acceder a una infinidad de series asiáticas o europeas realizadas por directores y guionistas con vergüenza profesional, que podrían educar el gusto del espectador mexicano, si le dieran chance de verlas.

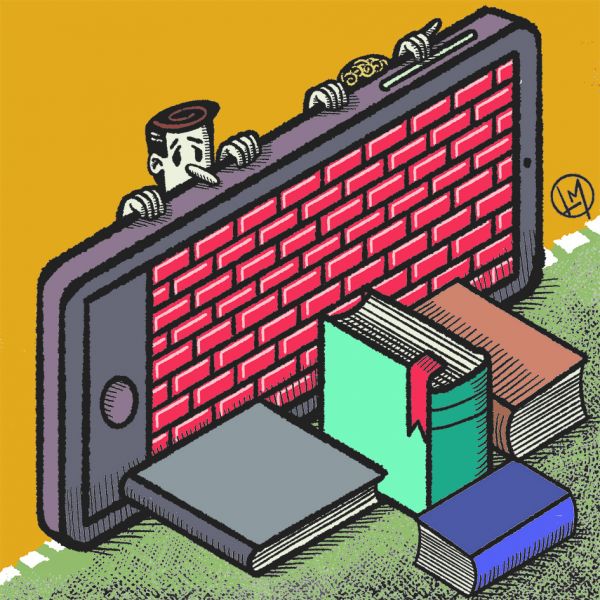

Aún más absurdas y arbitrarias son las restricciones en la difusión del libro electrónico. Cuando surgió el Kindle, los lectores optimistas creyeron que a partir de entonces podrían acceder a la oferta editorial del mundo entero, pues el costo de un libro electrónico es muy inferior al de un libro impreso, y la nube cibernética abarca la totalidad del globo terráqueo. En teoría, un lector de México no debería tener obstáculo alguno para estar al día, por ejemplo, en las novedades más interesantes de la literatura chilena, colombiana o uruguaya, aunque muchos libros de papel publicados en esos países nunca lleguen aquí. Pero Kindle también ofrece catálogos diferenciados según la ubicación geográfica de cada usuario. Lo acabo de comprobar cuando intenté comprar en Kindle las novelas Prohibido entrar sin pantalones del español Juan Bonilla y The night del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, ganadoras de la Bienal Mario Vargas Llosa en sus ediciones de 2014 y 2018. Aunque ese premio busca, justamente, abolir las fronteras artificiales entre las repúblicas literarias de habla hispana, ninguna de las dos novelas se puede comprar desde México en libro electrónico, pues algún cretino con poder cultural dictaminó negarles el pasaporte.

La incomunicación entre las literaturas de nuestra lengua no es un fenómeno reciente. Desde 1995, José Emilio Pacheco lamentaba: “A pesar de la comunicación instantánea, las literaturas hispanoamericanas han vuelto al aislamiento, a la mutua ignorancia y al autoconsumo”. En los años 60, el boom latinoamericano había roto ese deplorable aislamiento, pero el interés mutuo entre literaturas hermanas ha declinado mucho desde entonces. Cuando los lectores exigentes se dieron cuenta de que las editoriales ya no promovían a escala internacional las obras más valiosas de cada país, sino baratijas con aureola de obras maestras, se produjo el divorcio que prevalece hasta ahora. Sólo la crítica orientadora puede reconstruir esos puentes rotos, pero, ¿cómo vamos a crear un canon moderno que no subestime la inteligencia de los lectores, ni pretenda imponerles argumentos de autoridad, si hasta el ciberespacio está separado por muros y alambres de púas?