En el periódico se recomienda extremar la higiene personal, evitar aglomeraciones, se reporta la escasez de mascarillas, hay denuncias de comerciantes que especulan con los precios del desinfectante y se publican estadísticas sobre contagiados y fallecidos. Esto que parece tan familiar hoy, se leía en el diario El Demócrata en 1918, en tiempos del presidente Venustiano Carranza y la crisis era una pandemia de influenza. La historia no se repite, pero a veces rima.

De aquella epidemia de influenza hay lecciones que aún hacen falta aprender. La ausencia de la globalización no fue obstáculo para la llamada peste roja. A velocidad de barcos y trenes se abrió paso por todo el mundo, en México llegó por barco a Veracruz y Tampico o en tren por Ciudad Juárez.

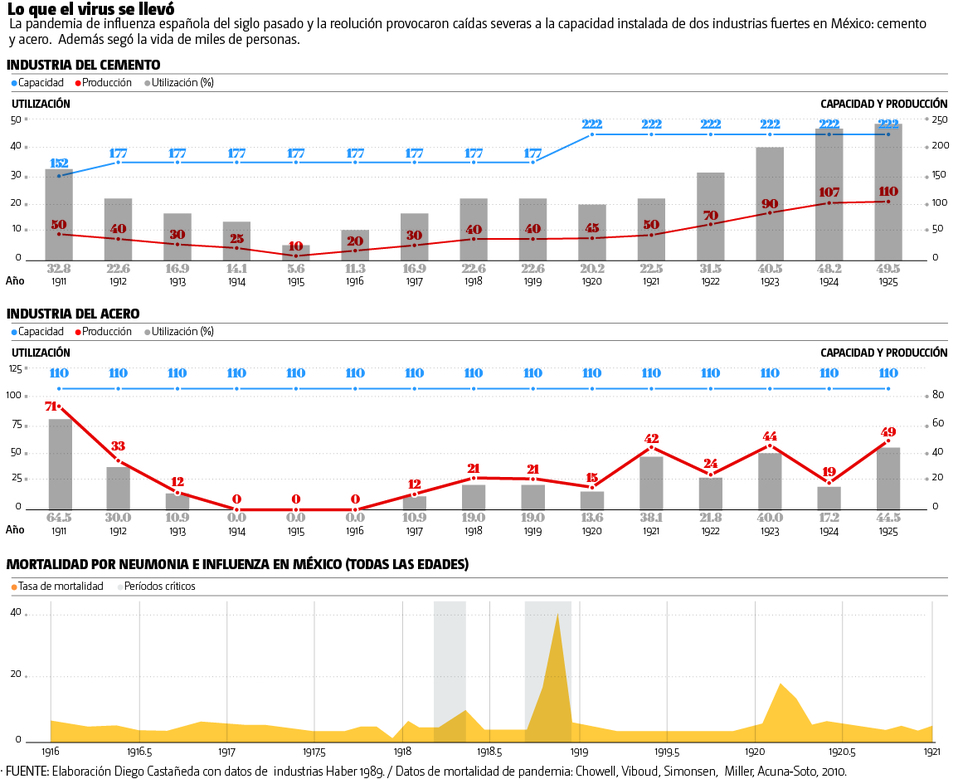

Las estadísticas del archivo histórico de salubridad muestran que en 1918 la influenza tuvo un primer pico en primavera, luego regresó en otoño e invierno y reapareció en 1920. Las estimaciones ponen el número de muertos entre 300 mil y 600 mil. La influenza se volvió un reto para la capacidad del gobierno, pese a que en 1917, se introdujo el acceso universal en la constitución. Carranza nombró como cabeza del Consejo Superior de Salud Pública al doctor José María Rodríguez, arquitecto de esa reforma, quien canceló trenes entre ciudades, cerró teatros y negocios. Los gobiernos estatales y el de Carranza entraron en conflicto y esto dificulto aún más la aplicación de medidas.

A la luz de lo que conocemos no es descabellado pensar que la situación del país, su falta de unidad política, lo vulnerable de su población, una economía y finanzas públicas débiles, contribuyeron a hacer de México uno de los países más golpeados por la pandemia en la región.

Por la escasez de datos es imposible estimar el impacto de estas medidas en la evolución de la epidemia. Sin embargo, sabemos que en otros países donde se implementó de forma más agresiva medidas de distanciamiento social e higiene el impacto en pérdida de vidas fue menor. Sobre el costo económico de la pandemia y sus disrupciones en la economía tampoco podemos decir mucho, que ocurriera al mismo tiempo que la revolución y que se tengan tan pocos datos hace virtualmente imposible hacer una estimación puntual.

No obstante, dicho impacto debió ser grande. Por sí mismo la pérdida de vidas pudo igualar a las de la revolución, el costo demográfico fue enorme. Aunque no podemos atribuirlo de forma exclusiva a la influenza, la pérdida severa de población no llevó a un incremento del salario real como se esperaría, los salarios reales cayeron 20 por ciento entre 1918 y 1920 y la desigualdad aproximada como la razón entre el PIB per cápita y el salario real aumentó en 33 por ciento. Si complementamos estos estimados con la evidencia antropométrica, observamos una pérdida significativa de estatura en la población que nació en esos años, una señal inequívoca del deterioro en la calidad de vida.

Existe evidencia en países donde ha sido posible estudiar a detalle los impactos económicos y demográficos como Estados Unidos y Suecia que muestran que la gripe española tuvo un impacto de largo plazo en los ingresos de las personas y en las generaciones nacidas en la pandemia. En Estados Unidos existe evidencia que sugiere que la cohorte nacida en 1919 tuvo menores ingresos, menor escolaridad y peor salud durante su vida. Producto de condiciones adversas causadas por la influenza al momento de la gestación.

Regresando al presente, es incierto cuál será el costo económico del Covid-19 en México. Las estimaciones se mueven en rangos muy grandes, desde caídas moderadas de 4 por ciento del PIB hasta aquellas que lo ponen arriba del 10 por ciento; en cualquier caso, si fallamos en actuar, el impacto en estándares de vida puede ser grande y poner a millones de personas en situación de pobreza. Se espera que la pérdida de vidas sea menor, hoy somos una sociedad mejor preparada para enfrentar estos retos y la enfermedad parece ser menos mortal. No obstante, podemos estar seguros que detener la economía tendrá costos enormes y que para un país tan conectado a la economía global como lo es México el golpe es interno y externo.

Es en este aspecto, el del crecimiento, que la recesión del coronavirus tiene reminiscencias con nuestra historia de hace un siglo. La contracción que se anticipa se aproxima en tamaño a las vistas en la Gran Depresión y en los años más intensos de la Revolución Mexicana. Caídas a doble dígito, 14 por ciento en 1932, 10 por ciento en 1914. Existe una similitud adicional con los tiempos de la revolución y de la gripe española, la producción de sectores completos también se detuvo, no se destruyó pero permaneció ociosa. De 1911 a 1915 la capacidad de producción de la industria acerera y cementera cayó en 82 por ciento luego se recuperó gradualmente hasta 1920 donde cayó otro 13 por ciento. La caída en la utilización es lo más parecido al cierre total de industrias que vemos hoy en día.

Reexaminar lo ocurrido en México en 1918-1920 a la luz de nuestro presente nos da claridad en aspectos que deberían ser obvios. Para enfrentar de forma exitosa una pandemia o cualquier crisis de carácter nacional, se necesita unidad nacional, poner pausa a los conflictos políticos internos para tener coordinación, evitar señales confusas y que el Estado pueda hacer lo que sea necesario hacer. Nos enseña que se requiere construir un estado sólido, particularmente fiscalmente sólido que pueda enfrentar los costos sanitarios pero también hacer frente a los costos económicos. Es falsa la disyuntiva entre sacrificar los ingresos de las personas y salvar sus vidas, un Estado sólido debería poder hacer ambas.

México lleva al menos un siglo intentando aprender esta lección, implementando soluciones a medias tintas. La crisis que hoy enfrentamos es un llamado a que hagamos lo que es necesario hacer y por fin construyamos un país que esté siempre listo para enfrentar las crisis que con seguridad el futuro traerá.