En 1999, dos académicos estadunidense, Paul Sniderman y Edward Camines, publicaron un texto llamado en inglés Reaching Beyond Race. Una forma de traducirlo sería Más allá de la raza. El texto intenta averiguar porque la población de Estados Unidos, mayoritariamente anglosajona, rechazaba los programas que benefician a las minorías en ese país. Estos programas, mejor conocidos como de Acción Afirmativa y promovidos en su origen por el presidente John F. Kennedy en 1961, intentaban mejorar las condiciones sociales y oportunidades de los menos favorecidos.

Como es de esperarse por la larga historia que tienen estos programas en el país vecino, su análisis ha sido extenso. Por ello creo que revisar esa experiencia puede ser útil para México. Sobre todo a partir de una propuesta del Presidente hecha recientemente. En la experiencia estadunidense, la condición social es más relevante que la racial.

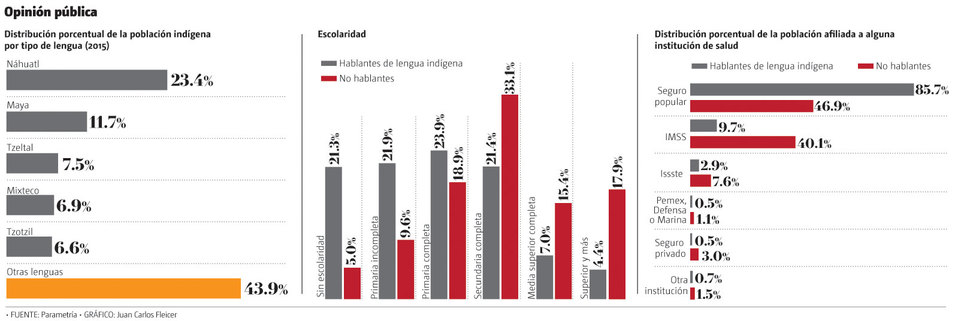

La implementación de la política pública a partir de la condición racial que sugirió Andrés Manuel López Obrador ha generado polémica. Su propuesta es que la gente indígena tendría derecho a obtener una pensión de adulto mayor a los 65 años, mientras que si no pertenecieran a este grupo sería hasta las 68 años de edad. La mayoría de la población en México se asume como mestiza (alrededor de 60%), por lo que solo una minoría tendría el beneficio de esta condición (21%).

Al revisar la situación en México podemos observar que la población indígena presenta un rezago serio en varios indicadores. Por lo que la propuesta del Presidente podría parecer sensata. Las poblaciones indígenas o la condición de ser indígena implica limitantes que tiene consecuencias en las oportunidades y la calidad de vida de estos mexicanos.

Un ejemplo ilustrativo de este rezago es la educación. En este rubro, 21 por ciento de la población indígena está sin escolaridad, mientras que entre los mestizos o el resto de la población el porcentaje es de 5 por ciento. En primaria incompleta, los porcentajes son similares: 22 por ciento de los indígenas no concluyeron la educación primaria; en la población no indígena el porcentaje es de 10 por ciento. De manera similar está en la primaria completa, con porcentajes de 24 por ciento y 19 por ciento de indígenas contra no indígenas. Es decir, la condición educativa es notablemente más baja entre las poblaciones indígenas. Donde se nota una mayor brecha es en los siguientes grados escolares: secundaria completa, media superior y superior, donde los porcentajes de la población no indígena duplican o triplican al de la población indígena.

Y esto sigue pasando en las diferentes áreas. En la laboral, las posiciones más bajas de obrero o empleado las ocupan en su mayoría gente de condición indígena, con porcentajes de 67 por ciento. Es decir, 30 puntos más que la población no indígena, que tiene un porcentaje de 38 por ciento.

En el acceso a la salud, mientras solamente 10 por ciento de los indígenas cuenta con IMSS, los no indígenas tienen 40 por ciento. Un caso similar es el caso del ISSSTE: 3 por ciento de los indígenas lo tiene, por 7 por ciento de los no indígenas. Todo esto habla de sus limitantes en el acceso a servicios de salud. Solo en el caso del Seguro Popular, que como sabemos no representa el mejor servicio de salud (y próximo a desaparecer), los porcentajes se revierten. Mientras que 85 por ciento de los indígenas cuenta con él, 46 por ciento de los no indígenas cuenta con este servicio.

En el acceso a los servicios en general podemos observar que en lo referente a luz eléctrica la tendencia es muy similar: 95 por ciento para indígenas y 99 por ciento para los no indígenas. Sin embargo, en acceso a televisión se empiezan a observar las diferencias: en la población no indígena 95 por ciento tiene acceso a este servicio, mientras que en la indígena el porcentaje es 25 puntos menos, llegando a 70 por ciento. En cuanto a telefonía celular, 54 por ciento de los indígenas cuenta con un dispositivo móvil, por 87 por ciento de los no indígenas, más de 30 puntos porcentuales de diferencia. En el caso de tener acceso a un refrigerador la diferencia es de 40 puntos: 50 por ciento de los primeros contra 90 por ciento de los segundos.

Los niveles de carencia de los indígenas no están en duda. La pregunta es cuál es la mejor política pública para resolver dicho problema, y sobre todo no excluir a otros grupos sociales. O incluso generar resistencia para dicha política pública.

En la experiencia de Estados Unidos es mejor hacer extensivos los programas a las personas por su condición social y no por su raza. Esto genera menos resistencia y menos sentimiento de exclusión o incluso mayor unidad social. La experiencia de EU no se puede traducir literalmente a nuestro país, pero sin duda es para tomar en cuenta.

Nota metodológica: Estudio: Infografía de la población Indígena 2015, Realizado por el Consejo Nacional de la Población con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, periodo de levantamiento del 2 al 27 de marzo de 2015 entrevista en vivienda personas mayores de 18 años. [última consulta, 5 de diciembre de 2019] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121653/Infografia_INDI_FINAL_08082016.pdf.